|

GEOGRAPHIE

|

Cliquez sur la carte pour l'agrandir

HYDROGRAPHIE ET RELIEF

Le réseau hydrographique meusien est partagé entre trois bassins

versants d’importance très inégale, disposés en

bandes obliques :

à

l’ouest, le bassin versant de la Seine couvre 2 540km²,

soit 40 % du département; il est représenté par l’Aire,

qui parcourt une ligne droite de plus de 100 kilomètres dans les plateaux

du Barrois et au pied de l’Argonne, et à l’extrême sud-ouest

du département par le duo Ornain-Saulx, affluents de la Marne;

à

l’ouest, le bassin versant de la Seine couvre 2 540km²,

soit 40 % du département; il est représenté par l’Aire,

qui parcourt une ligne droite de plus de 100 kilomètres dans les plateaux

du Barrois et au pied de l’Argonne, et à l’extrême sud-ouest

du département par le duo Ornain-Saulx, affluents de la Marne;

à

l’est, le bassin du Rhin mord sur la plaine de la Woëvre;

prenant leur source au pied des Côtes de Meuse, l’Orne, le Longeau

et le Rupt de Mad y drainent un espace de 860 km² piqué de nombreux

étangs (soit 15% du département);

à

l’est, le bassin du Rhin mord sur la plaine de la Woëvre;

prenant leur source au pied des Côtes de Meuse, l’Orne, le Longeau

et le Rupt de Mad y drainent un espace de 860 km² piqué de nombreux

étangs (soit 15% du département);

enfin,

avec 150 kilomètres d’un tracé en écharpe développé

du sud-est vers le nord-ouest, le bassin du fleuve Meuse couvre

45 % du département, auquel il donne son nom. Pincé entre les

bassins voisins qui l’ont, voici très longtemps, dépouillé

de la Moselle et de l’Aire, ce bassin versant bénéficie de

peu d’affluents, sauf au nord où il s’élargir par le

trio de la Chiers, du Loison et de l’Othain. Autrefois renforcée

par les eaux de la Moselle, la Meuse a façonné dans les Hauts

de Meuse une puissante vallée encaissée, égrenant de grands

méandres. Son fond plat, parcouru par le cours sinueux du fleuve, est

encadré par les replats des anciennes terrasses alluviales. La vallée

dégage en outre des éperons rocheux où se sont fixées

les villes (Saint-Mihiel, Verdun, Dun-sur-Meuse), étapes d’un sillon

fluvial qui fut longtemps un important couloir de commerce.

enfin,

avec 150 kilomètres d’un tracé en écharpe développé

du sud-est vers le nord-ouest, le bassin du fleuve Meuse couvre

45 % du département, auquel il donne son nom. Pincé entre les

bassins voisins qui l’ont, voici très longtemps, dépouillé

de la Moselle et de l’Aire, ce bassin versant bénéficie de

peu d’affluents, sauf au nord où il s’élargir par le

trio de la Chiers, du Loison et de l’Othain. Autrefois renforcée

par les eaux de la Moselle, la Meuse a façonné dans les Hauts

de Meuse une puissante vallée encaissée, égrenant de grands

méandres. Son fond plat, parcouru par le cours sinueux du fleuve, est

encadré par les replats des anciennes terrasses alluviales. La vallée

dégage en outre des éperons rocheux où se sont fixées

les villes (Saint-Mihiel, Verdun, Dun-sur-Meuse), étapes d’un sillon

fluvial qui fut longtemps un important couloir de commerce.

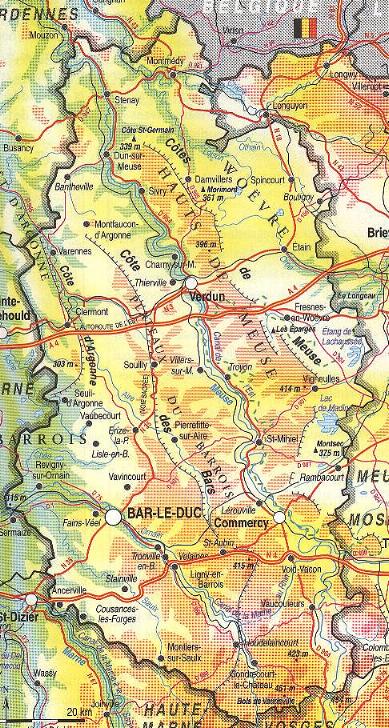

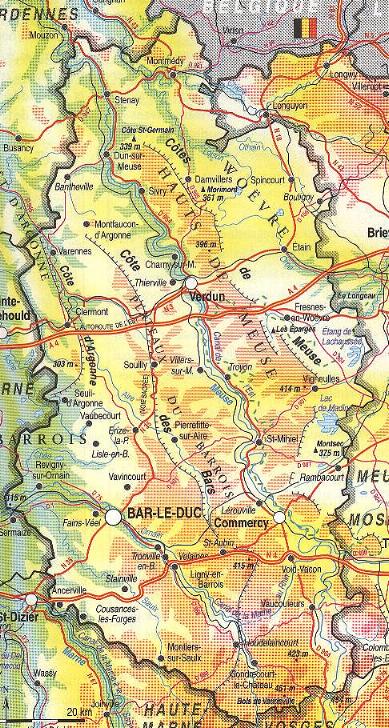

Etagé entre 115 et 451 mètres d’altitude,

le département, situé sur la bordure orientale du Bassin parisien,

présente une topographie globalement peu marquée. Elle est néanmoins

rythmée par les larges arcs de cercle des reliefs de côte, alternant

avec des plaines et des plateaux, ces derniers particulièrement étendus

et élevés (300-400 mètres) au sud. Trois côtes boisées,

au front tourné et relevé vers l’est, compartimentent l’espace

départemental avec la complicité d’un réseau hydrographique

souvent calé sur les axes des reliefs.

A l’ouest,

le massif de la Côte d’argonne sépare la Lorraine de la Champagne.

Cette puissante barrière rectiligne, perchée à 300 mètres

d’altitude, est brutalement interrompue vers le sud à Seuil-d’Argonne,

où une plaine basse (120-200mètres), en prolongement vers Revigny,

s’y substitue.

De Montfaucon à Gondrecourt, les plateaux du Barrois couvrent le centre

et, sur une étendue de 40 kilomètres, une large partie du sud meusien.

Cette grande table ondulée, entaillée par la Saulx, l’Ornain

et l’Aire, est limitée à l’est par le talus sinueux de la

Côte des Bars, relevé en moyenne à 350 mètres d’altitude.

De Dun-sur-Meuse à Vaucouleurs s’étire, toujours en oblique,

une puissante bande de relief entaillée par le cours de la Meuse. Particulièrement

massifs et bien soulignés de Dun à Saint-Mihiel, où ils portent

le nom de

Hauts de Meuse, ces plateaux boisés sont ourlés à

l’est par l’arc de la Côte de Meuse. Son front imposant, haut de

120 mètres en moyenne, étiré sur plus de 100 kilomètres

et d’où se détachent des buttes et des éperons (Côte

Saint-Germain, Morimont, Éparges, Montsec), atteint régulièrement

400 mètres d’altitude. En contrebas, la plaine de la Woëvre (250

mètres) ferme le département sur sa bordure orientale, alors que sur

les confins nord et nord-est (pays de l’Othain et de Montmédy) émergent

des éléments de plateaux peu marqués.

Carte Physique de la Meuse

|

CLIMAT ET GEOLOGIE

Ouverte aux influences océanique et continentale,

la Meuse est soumise à un climat tempéré caractérisé

par des saisons thermiques alternées. Le régime des températures

alterne en effet une saison froide et une saison chaude, entre lesquelles s'intercalent

les transitions tièdes du printemps et de l'automne. Si, sous la domination

océanique adoucissante des flux d'ouest, les variations de températures

restent modérées, on peut souligner les épisodes de «

durcissement » climatique introduits sous l'effet de la continentalité

: au coeur de l'hiver, des coulées d'air polaire, installées par un

anticyclone froid, induisent un gel fort et prolongé parfois renforcé

par un vent de nord-est. Ces journées glaciales, mais aux cieux limpides

et ensoleillés, contrastent avec la canicule régulière d'un

été souvent assez court.

Ce régime thermique caractérise donc un climat de type océanique

dégradé à nuances continentales.

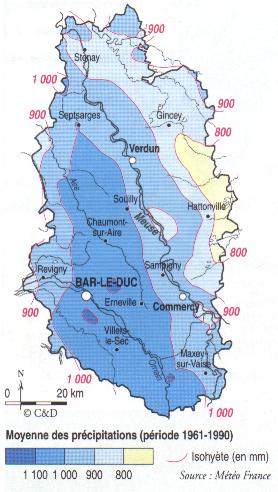

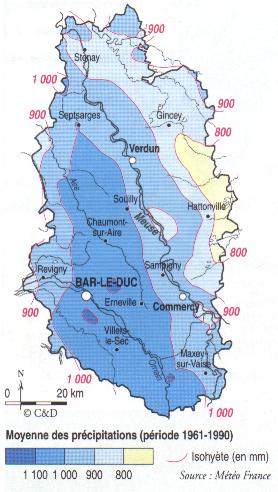

Le volume annuel des précipitations s'établit, en

moyenne, à 900 millimètres. Mais ces valeurs, habituelles dans les

plaines et les collines du Bassin parisien, présentent des disparités

à l'intérieur du département : l'est et le nord de la Meuse

sont souvent en dessous de 850 millimètres, tandis que les plateaux centraux

du Barrois en reçoivent plus de 1000.

Cet apport pluviométrique, étalé pour l'essentiel

sur 150 à 200 jours, connaît son maximum absolu en saison froide, avec

des épisodes neigeux. Une pointe de précipitations au printemps et

le creux peu marqué de l'été, souvent orageux, soulignent encore

le « gauchissement , climatique imposé par la continentalité.

Précipitations moyennes

|

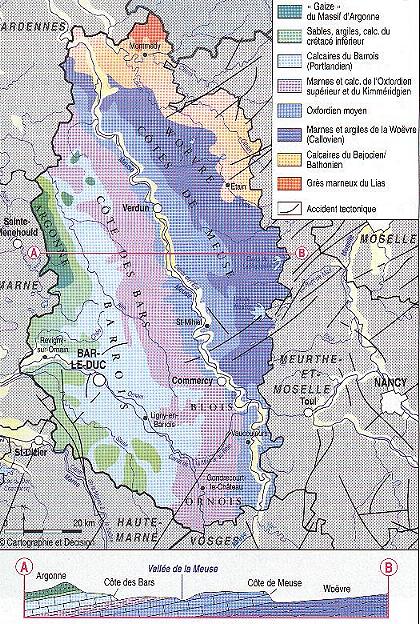

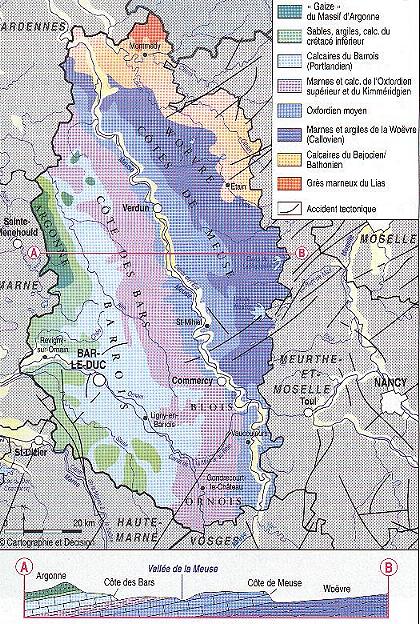

Mordant sur la bordure orientale du Bassin parisien, le

département de la Meuse est assis sur des terrains sédimentaires.

Ils relèvent, hormis la pointe nord (Lias marno-gréseux du Pays de

Montmédy) et les confins champenois (Crétacé), du jurassique

moyen et supérieur. Relevés vers l'est dans le cadre d'une structure

monoclinale, ces grands arcs de cercle chronologiquement empilés, des plus

anciens à l'est aux plus récents à l'ouest, se sont mis en

place sur 60 millions d'années.

L’apparente simplicité de la stratigraphie et de la

lithologie, alternant des niveaux calcaires et des niveaux argilo-marneux, doit

cependant compter avec de fréquentes modulations d'épaisseurs et des

variations verticales et latérales dans les faciès des roches, induisant

dès lors un véritable millefeuille lithologique. Ce sous-sol varié

a fait l'objet, au cours des Siècles, d'une intense exploitation : argile

de poterie et tuilerie, sables de verrerie et de fonderie, nodules phosphatés

dans le Crétacé, pierre de taille et pierre à chaux dans les

assises calcaires du jurassique, minerai de fer à la base du Bajocien.

Une lithologie variée

Au nord-est, le Bajocien-Bathonien, présente des calcaires

oolithiques et récifaux, intercalés d'épais niveaux marneux

dans le Bathonien. Ce dernier s'achève localement (Étain) par une

dalle calcaire. L’arc de la Woëvre est appuyé sur les marnes et

argiles du Callovien, intercalées avec des épisodes calcaires et gréseux.

Il jouxte les épaisses assises calcaires de l'Oxfordien moyen et supérieur

qui empilent des faciès vaseux ou à entroques et sont lardées

par de puissantes lentilles de calcaires récifaux. Cette épine dorsale

carbonatée vient mourir à l'est en plongeant sous le millefeuille

marno- calcaire du Kimméridgien.

Le Portlandien achève la série Jurassique. Il disparaît

vers le nord à hauteur de Montfaucon. Finement stratifié au nord de

l’Aire, cet ensemble calcaire et marneux est porté au sud par des assises

de calcaires durs et compacts (pierre châline, oolithe de Savonnières).

Plaqué sur la surface d'érosion qui tronque en biseau

les « calcaires portlandiens du Barrois », le Crétacé offre

une dissymétrie stratigraphique et lithologique nord-sud. En Argonne, il

empile de fins placages d'argiles et de sables verts surmontés par le grès

siliceux de la Gaize, faciès épais de 90 mètres qui s'efface

au sud de Seuil-d'Argonne. Au sud, la stratigraphie complète superpose un

complexe d'argiles, de sables et de calcaires.

La dynamique géomorphologique

du relief de côte

Cette alternance répétée de roches dures

(calcaires) en binôme avec des roches tendres (argiles, marnes) détermine

des contrastes de résistance étagés d'ouest en est du département.

Un empilement géologique, visible sur la coupe, est soumis par ailleurs à

un pendage, c'est à dire une pente des couches rocheuses, relevées

vers l'Est.

Dans ces conditions, le travail de l'érosion différentielle

sur ces binômes a dégagé des fronts de cuesta ou reliefs de

côte. Armés par des assises dures qui se prolongent sur les plateaux

de revers, ils dominent des plaines excavées dans les niveaux tendres. Les

conditions géologiques et structurales d'ensemble ont ainsi déterminé

l'organisation générale des reliefs, tandis que les formes de détails

du modelé reposent sur les données locales des faciès et de

la micro-structure.

Le réseau hydrographique a largement retouché

ce dispositif, en incisant les plateaux et en ménageant à

travers les cuesta de larges percées en entonnoir. Il se manifeste aussi de

manière souterraine, dans le cadre de réseaux karstiques développés

dans les calcaires du Portlandien (bordure de l'Argonne et Barrois) et du Bajocien-Bathonien.

Schéma géologique

|

ENVIRONNEMENT

Ornois, Blois, Argonne, Pays de Montmédy, Woëvre,

Barrois, Verdunois, Val de Meuse, Pays aux Bois... : micro-régions naturelles,

découpages introduits par l'histoire, simples reliques de la toponymie ou

récentes entités économiques, ces petits pays inscrits dans

l'espace meusien traduisent en critères variés sa grande diversité

de détail. Ils expliquent aussi la force d'unité qui, depuis 1790,

rassemble ces éléments épars et souvent divergents au sein

d'un département d'abord appelé «Barrois» puis finalement

nommé du fleuve qui le fend de part en part. La Meuse «ainsi logée,

commençait d’être».

Cette riche palette de pays ne trouve pas de transcription paysagère

aussi variée. Depuis trente ans, les paysages des « pays » sont

en effet sous l'action des remembrements, des nouvelles pratiques agricoles ou des

aménagements du bâti comme de la voirie, progressivement « lissés

» et homogénéisés. Par ailleurs, les paysages de ce département

à dominante agricole et forestière sont globalement déterminés

par les grandes unités naturelles qui alternent, avec un rythme régulier

et une trame massive, plateaux, « côtes » et plaines.

Les fronts linéaires de l'Argonne, de la Côte des

Bars et de la Côte de Meuse sont soulignés par d'épais manteaux

boisés. Débordant sur les plateaux des arrières côtes

(Hauts de Meuse et Pays aux Bois, Barrois), ces forêts ont souvent été

trouées par des défrichements agricoles. Au pied des côtes meusiennes

jalonnées de nombreux villages, s'étalent les paysages de la vigne

et de l'arboriculture (mirabelliers).

À l'est, la Woëvre s'impose comme une épaisse

bande de plaine humide en avant de la Côte de Meuse. Jonchée d'étangs

piscicoles anciennement aménagés par les moines et de vastes forêts,

son paysage porte aujourd'hui le damier agricole de la grande culture.

Formant un duo de vallées parallèles, la large et

douce gouttière de l'Aire et le profond sillon de la Meuse offrent des paysages

ouverts et faiblement boisés. Les fonds de vallée humides restent

voués aux prairies, tandis que les bordures sont le domaine de la polyculture.

Les vallées de la Meuse et de l'Ornain ont, en outre, fixé de modestes

noyaux urbains et industriels.

Enfin, la Meuse conserve, dans le périmètre de ses

champs de bataille 1914-1918, l'empreinte de « polémo-paysages »,

dévastés par les bombardements et les explosions de mines et devenus

aujourd'hui des lieux de la mémoire collective européenne.

Pingouin production-1998

![]() à

l’ouest, le bassin versant de la Seine couvre 2 540km²,

soit 40 % du département; il est représenté par l’Aire,

qui parcourt une ligne droite de plus de 100 kilomètres dans les plateaux

du Barrois et au pied de l’Argonne, et à l’extrême sud-ouest

du département par le duo Ornain-Saulx, affluents de la Marne;

à

l’ouest, le bassin versant de la Seine couvre 2 540km²,

soit 40 % du département; il est représenté par l’Aire,

qui parcourt une ligne droite de plus de 100 kilomètres dans les plateaux

du Barrois et au pied de l’Argonne, et à l’extrême sud-ouest

du département par le duo Ornain-Saulx, affluents de la Marne;![]() à

l’est, le bassin du Rhin mord sur la plaine de la Woëvre;

prenant leur source au pied des Côtes de Meuse, l’Orne, le Longeau

et le Rupt de Mad y drainent un espace de 860 km² piqué de nombreux

étangs (soit 15% du département);

à

l’est, le bassin du Rhin mord sur la plaine de la Woëvre;

prenant leur source au pied des Côtes de Meuse, l’Orne, le Longeau

et le Rupt de Mad y drainent un espace de 860 km² piqué de nombreux

étangs (soit 15% du département);![]() enfin,

avec 150 kilomètres d’un tracé en écharpe développé

du sud-est vers le nord-ouest, le bassin du fleuve Meuse couvre

45 % du département, auquel il donne son nom. Pincé entre les

bassins voisins qui l’ont, voici très longtemps, dépouillé

de la Moselle et de l’Aire, ce bassin versant bénéficie de

peu d’affluents, sauf au nord où il s’élargir par le

trio de la Chiers, du Loison et de l’Othain. Autrefois renforcée

par les eaux de la Moselle, la Meuse a façonné dans les Hauts

de Meuse une puissante vallée encaissée, égrenant de grands

méandres. Son fond plat, parcouru par le cours sinueux du fleuve, est

encadré par les replats des anciennes terrasses alluviales. La vallée

dégage en outre des éperons rocheux où se sont fixées

les villes (Saint-Mihiel, Verdun, Dun-sur-Meuse), étapes d’un sillon

fluvial qui fut longtemps un important couloir de commerce.

enfin,

avec 150 kilomètres d’un tracé en écharpe développé

du sud-est vers le nord-ouest, le bassin du fleuve Meuse couvre

45 % du département, auquel il donne son nom. Pincé entre les

bassins voisins qui l’ont, voici très longtemps, dépouillé

de la Moselle et de l’Aire, ce bassin versant bénéficie de

peu d’affluents, sauf au nord où il s’élargir par le

trio de la Chiers, du Loison et de l’Othain. Autrefois renforcée

par les eaux de la Moselle, la Meuse a façonné dans les Hauts

de Meuse une puissante vallée encaissée, égrenant de grands

méandres. Son fond plat, parcouru par le cours sinueux du fleuve, est

encadré par les replats des anciennes terrasses alluviales. La vallée

dégage en outre des éperons rocheux où se sont fixées

les villes (Saint-Mihiel, Verdun, Dun-sur-Meuse), étapes d’un sillon

fluvial qui fut longtemps un important couloir de commerce.

![]()